ThinkPad X260です。2016年に購入したので、もう7年前の製品ですね。第6世代Core i7が載っています。12インチFHDモデルで、メモリも32GBまで拡張できて、そこそこ動くので未だに現役です。Linuxを載せて出張や外出時に連れていきます。さて、今回はこの機体の2.5インチSSD(SATA)を、M.2 NVMe SSD (Type2280)に換装したので、その顛末を。

換装はいろいろな方が行っています。googleなどで検索すると出てきますので、そちらの方もご参照下さい。

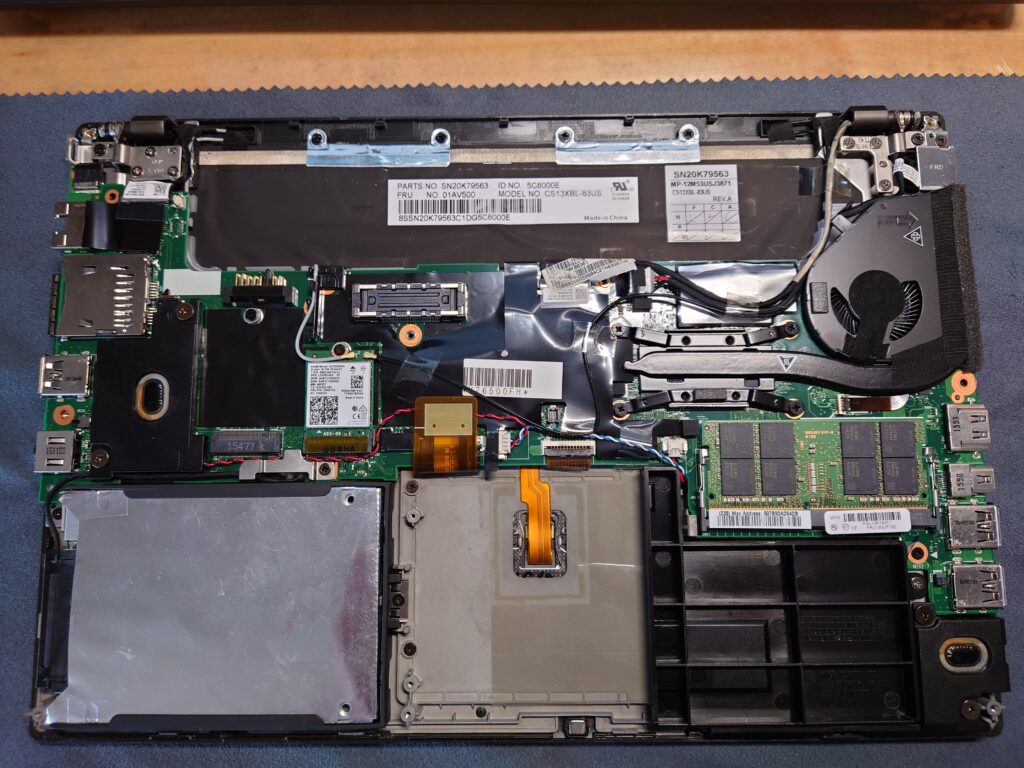

さて、X260にはM.2 Type2242のスロットが有るのですが、ここはWANカード専用になっていてSATAやNVMeのカードを挿しても使用できない、というのが既知となっています。ただ、2.5インチSATAが接続されているコネクタはPCIe Gen3 x2として使えるようです。次の部品が必要になります。

- FRU: 0iHY319 M.2 2280 SSD Adapter Bracket ASM

- FRU: 01AW445 BX260 SATA PCIE Cable Assy

これらはeBayで購入しました。2.5インチの変換アダプタは英国、ケーブルは中国のショップでから購入しました。アダプタは5日ほど、ケーブルは2週間ほどで到着しました。

それでは換装を始めます。バックカバーの固定ネジを緩めて、ツメの勘合を外します。手前側から外すと楽です。

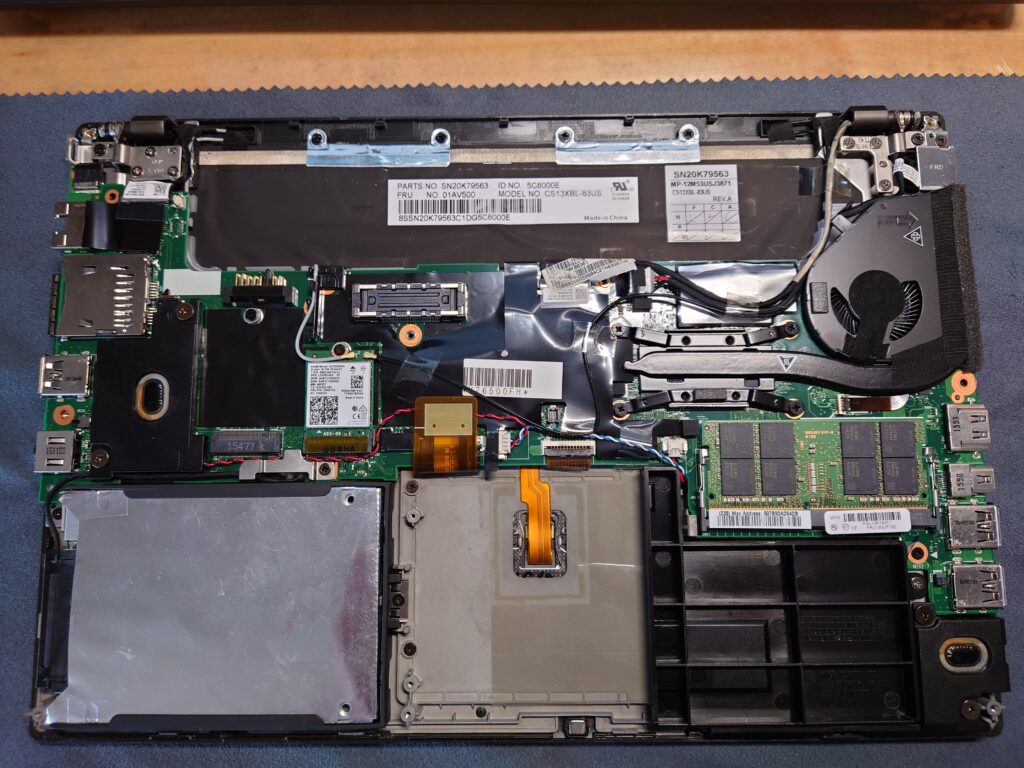

これはまだ2.5インチSATA SSDが載っている状態。これを交換します。

これが変換アダプター。このカバーを外してNVMeを取り付けます。

取り付けるNVMe SSDは、Gen3世代のもの。Gen4にバトンタッチして休んでいたところを再登板です。WD Black SN700(Gen3 x4) 1TBですね。PC側がx2なので、使えるかどうかが不安でした。

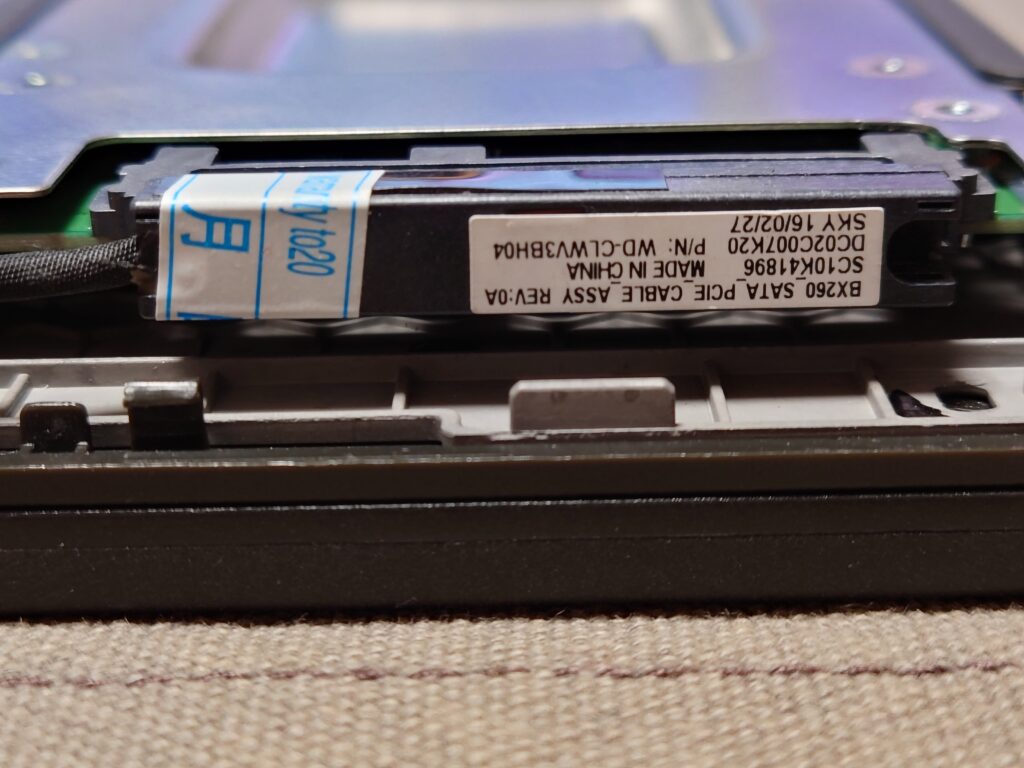

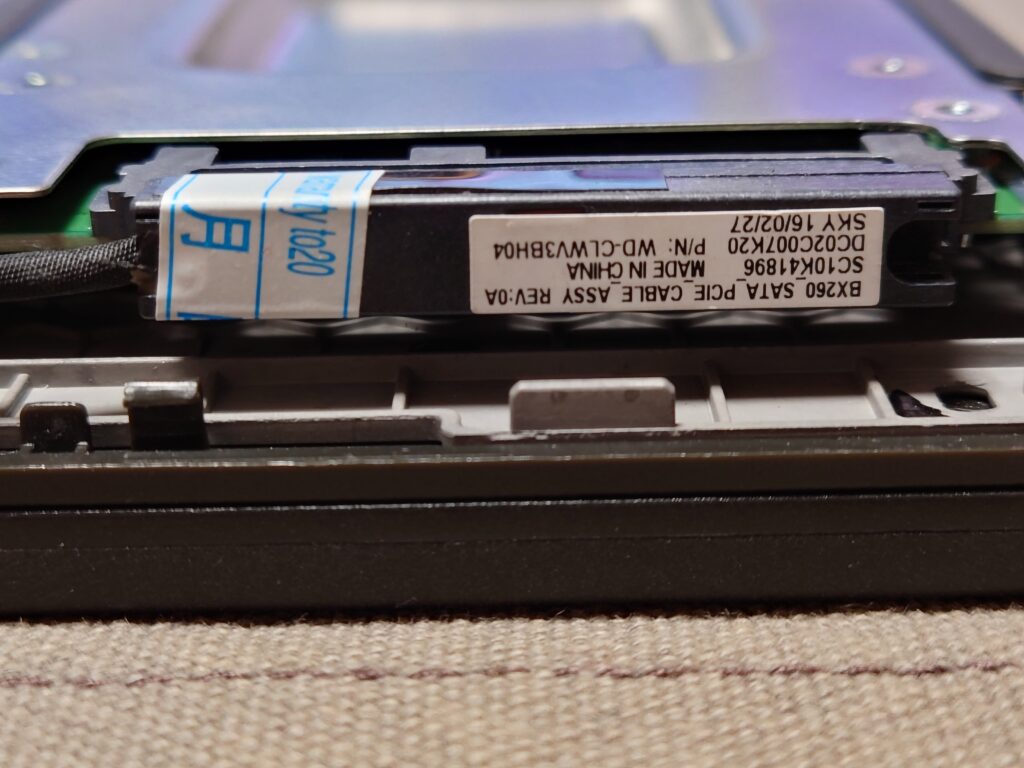

SATA_PCIEケーブルを挿して組み上げます。ケーブルに怪しい保証シールが貼ってありますが、中国製部品あるあるですね。ちなみに元のSATA_SATAケーブルはコネクタ形状が異なるので挿さりません。

ケーブルはFRUとか書いてないんですよね。DC02C007K20で検索した方が引っかかりやすいかと思います。さて、あとは既存のSDDからコピーしてシステムを移し替えれば完了です。

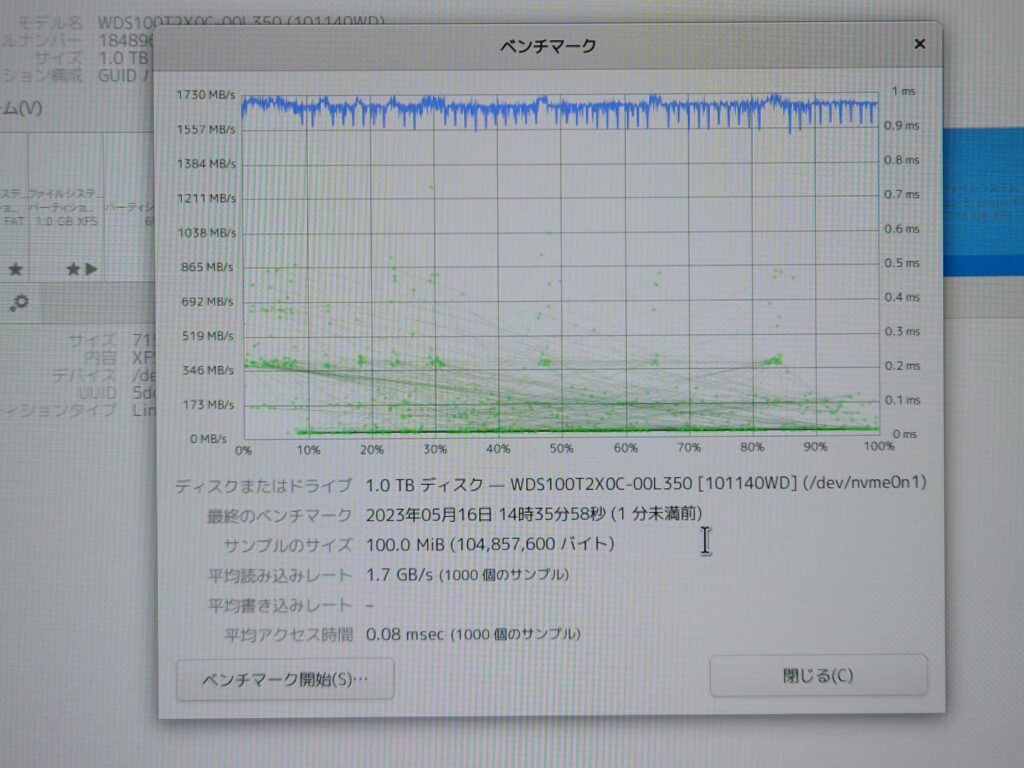

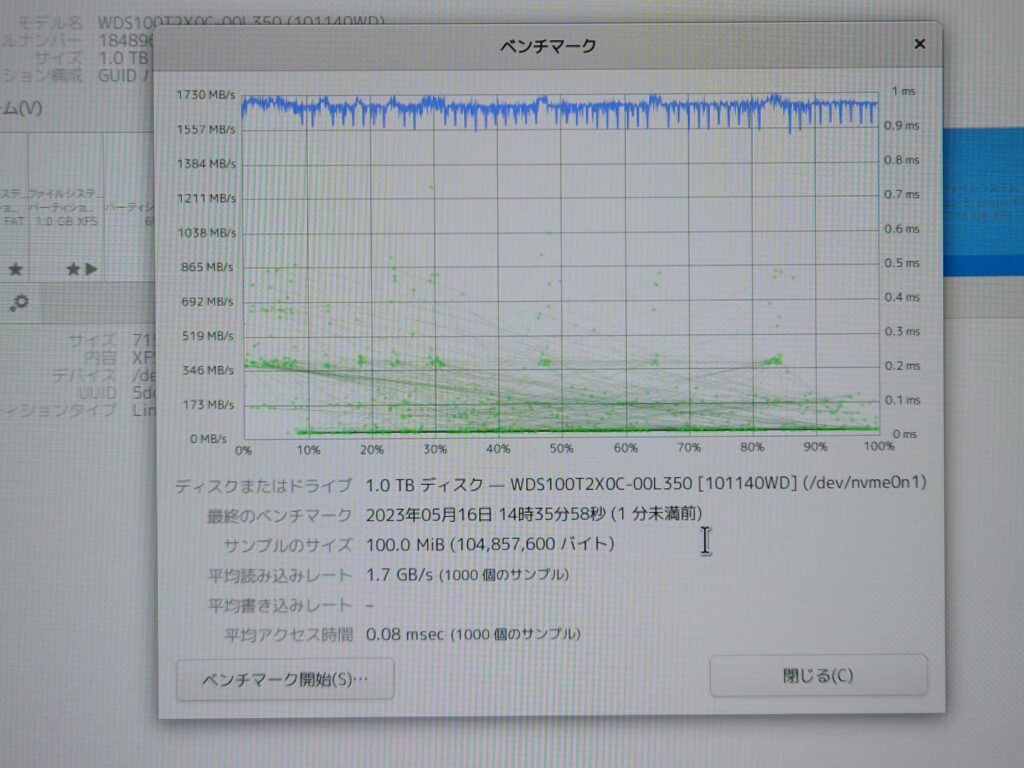

読み取りだけの簡単なベンチマークをとってみました。1.7GB/sほどの速度が出ているので、Gen3 x2相当での動作になっていることが分かります。SATAのSSDのときは500MB/sあるかないかでしたので単純計算で3倍以上の高速化になりました。

今回の作業のおまけとして、内蔵バッテリを追加しました。

オリジナルは内蔵バッテリ非搭載モデルで、バッテリ空間にプラのスペーサが取り付けられています。これは、この裏にCMOS用バッテリがフレームに貼られているので落ちないように支えているものと思います。

プラのサポータを外して、内蔵バッテリを組み込んだ状態です。あとはボトムカバーを取り付けて、外部バッテリを元に戻せば完了です。

システムコピー後、ブート後にdracut-emergencyサービスになってしまう問題がありましたが、これはlinuxの起動initrd(initramfs)内にnvme.koが含まれていないことが原因でした。そのため起動処理でinitrdから rootへ移ることが出来ずに止まっていました。元のシステムでNVMeを使っていなかったので、カーネルのインストール時にNVMeドライバが含まれずに作成されたからです。一旦、外部デバイスからレスキューモードで起動して、使用したいカーネルVerに合わせてinitrdを作成すればOKです。

2023/08/15 追記

その後、この機体はオークション経由で売却となりました。いままでありがとう。